로버트 레드포드, 그냥 일반명사가 된 어느 미남 배우 이야기

간밤에 몸살기가 있어 일찍 잠들었더니 이런 충격적인 일이.

1. 로버트 레드포드의 부고라니. 뭔가 포스팅을 남겨야겠다는 의무감(?)이 들었지만 첫줄을 쓰기가 어려웠다. 레드포드에 대해 할 말이 없는 사람이 어디 있을까. 60년대 끄트막에 세계적인 스타가 되어 70년대 내내 세계 최고의 스타로 군림하고, 80년대에도 위력을 발휘한 배이자 감독, 제작자.

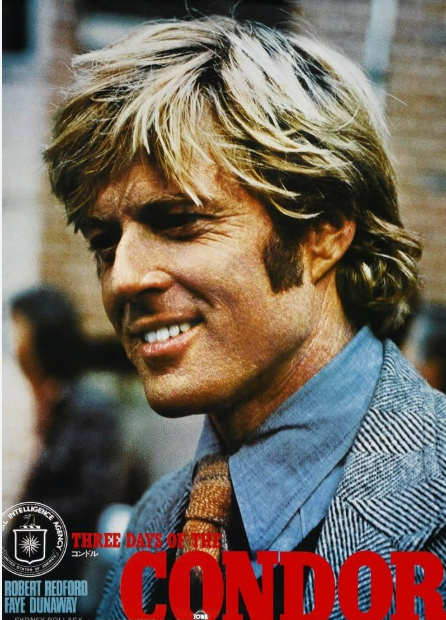

<내일을 향해 쏴라> 때 이미 33세, 결혼 12년차, 1986년에 이미 50세였지만 여전히 여심을 흔들 수 있었던 매력적인 사람. <스팅>, <모두가 대통령의 사람들>, <추억(더 웨이 위 워)>, <위대한 개츠비>, <내추럴>, <아웃 오브 아프리카>, 소수 취향으로는 <콘돌>이나 <하바나>, <업 클로스 앤 퍼스널>, 직접 출연은 하지 않았지만 자신의 미니미를 발굴해 넣은 <흐르는 강물처럼>, 미니미와 함께 출연한 <스파이 게임>... 배우로도, 감독으로도, 제작자로도, 환경운동가로도, 영화운동(?)가로도 성공한 인생. 심지어 결혼도 두번밖에(?) 안 했고, 불필요한 스캔들도 없는, 할리우드의 수피(sufi)같은 인물.

대체 어떤 짧은 글로 이 사람을 조상한단 말인가. 무리다.

2. 한국에서도 ‘CHiPs’라는 미국 드라마가 인기있었던 시절이 있었다. 캘리포니아 고속도로 순찰대의 활약을 그린 드라마라 <기동순찰대>란 제목으로 방송됐고, 에릭 에스타라다라는 멕시코 계 배우가 스타가 됐다. LA를 무대로 하다 보니 한번은 순찰대원들이 셀럽들을 초청해 채리티 행사를 갖는다는 설정이었는데, 당연히 수많은 할리우드 스타들이 등장했다. 그런데 어떤 사람이 행사장에 말을 타고 나타나 천천히 지나가자 그 순간, 주변이 모두 정지했다. 진행을 맡았던 순찰대원도 얼어붙었다.

“무슨 일이야, 왜 다 넋이 나갔어?”

“못 봤어? 로버트 레드포드가 왔잖아!”

사실 얼굴도 나오지 않았다. 다만 제작진이 보여주고 싶었던 것은, 그렇게 많은 할리우드 스타들이 왔지만 로버트 레드포드는 그들과는 격이 다른 스타라는 것, 즉 ‘스타의 스타’라는 것이었다. 그가 그렇게 ‘이름만 출연’한 이 장면이 왠지 기억에서 사라지지 않는다.

2. 희대의 미남 스타이면서 전형적인 할리우드 스타가 되기를 거부한 배우. 그의 필모그래피에서는 전반적으로 멜로드라마 혹은 코믹 멜로의 터치가 매우 빈약하다.

물론 초기에는 그렇지 않았다. 나탈리 우드의 일생을 그린 다큐 <나탈리 우드의 유산>에서 레드포드는 “나에게 할리우드의 주인공 길을 열어 준 것이 우드”라고 말한다. 어느날 우드가 레드포드가 나오는 브로드웨이 연극을 보고, 제작진에게 강력하게 추천해서 레드포드를 주인공으로 데려왔다는 거다.

제인 폰다와 공연한 <공원의 맨발>도 같은 경우(이 시절의 제인 폰다는 베트남전에 반대한 의식있는 배우가 아니라, 마냥 발랄한 청춘스타였다). 이 시기의 레드포드는 그야말로 반짝반짝하는 로코 남주에 최적화된 배우였다.

하지만 <내일을 향해 쏴라> 이후 그는 변하기 시작했다. 그의 대표작들 중 가장 로맨틱한 작품들인 <추억>과 <아웃 오브 아프리카>의 상대역이 바브라 스트라이잰드와 메릴 스트립이라는 것은 꽤 시사하는 바가 크다. 어쩌면 그는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 자의식이 강한 배우였는지도 모르겠다. ‘이 영화에서 예쁜 건 나 하나로 족해’ 같은. 어쨌든 그는 '전형적인 멜로드라마의 꽃같은 남주'로 남고 싶지는 않은 배우였던 것 같다.

3. 영화 속에서든, 밖에서든 사회참여를 빼고 레드포드를 말할 수는 없을 것 같다. 이 부분을 상징하는 작품은 <모두가 대통령의 사람들>. 그는 밥 우드워드와 칼 번스타인이 워터게이트 사건의 취재일지를 책으로 쓰기도 전에 우드워드에게 연락해서 “내가 판권을 살테니 빨리 책을 쓰라”고 종용했다고 전해진다.

그는 원작을 사고, 자신이 우드워드 역을 맡고(당시 할리우드에서 레드포드가 하겠다는데 투자하지 않을 영화사는 없었다), 더스틴 호프만을 직접 섭외해서 번스타인 역을 맡겼다. 이 정도면 다 한건데 어쨌든 프로듀서 리스트에는 그의 이름이 없다. 당시의 관행이라나.

4. 그 이후로 레드포드는 환경과 인권에 대해 심심찮게 입을 열었고, 한때 민주당에서는 진지하게 레드포드를 대선에 내보내는게 어떠냐는 검토도 했다고 하지만 본인은 유타주의 산골 오두막에 숨어 사는게 더 좋다며 고사했다고 전해진다. 대신 선댄스 재단(선댄스 키드의 바로 그 선댄스다)을 만들었고, 선댄스 영화제를 만들어 할리우드의 신인 공급 루트 역할을 톡톡히 해냈다.

5. 배우로서의 그는 엄청나게 대본 보는 눈이 뛰어났다. 그가 주연한 영화들은 최소 3,4개씩 아카데미 트로피를 쓸어갔지만 그의 몫은 없었다(감독상 제외). 언젠가부터 그는 고뇌하는 지식인, 인간에 대한 애정이 담긴 따스한 인물을 주로 연기하기 시작했다.

물론 좋았다. 하지만 여전히 가장 좋은 것은 선댄스 키드로서의 레드포드다. 말수 적고, 그만치 말보다 행동이 빠르고(절친 부치 캐시디에게도 “네 여자를 빼앗는 중이야”라는 말에 바로 총을 뽑으려 허리를 더듬는다), 다만 수영을 못하는 선댄스 키드.

나중에 아무리 넉넉한 웃음으로 뭇 여성들의 혼을 빼놓아도, 여전히 남아 있는 선댄스 키드의 서늘함이 마음 한 구석에 떠올랐다. 세상의 선악에서 떠나 있는 듯한, 어찌 보면 순수악의 표상 같은 느낌.

야구도 해봤다가 실패하고, 그림도 그려 봤다가 별 재미를 못 보고, 무대미술로 전향했다가 마침내 ‘외모’를 활용하기 시작한게 20대 후반. 그러다 30대에 터져서 무려 50년간 그냥 ‘로버트 레드포드’라는 일반명사로 군림한 사람. 오스카 남우주연상을 못 받은게 티끌같은 흠이지만 이승에서도 더 이상 누릴게 없이 잘 사신 분. 저 세상에서도 내내 평안하시길. RIP.