아시다시피 오르세는 왕년에 기차역이었던 건물을 미술관으로 개조한 것(1986년 개관). 그래서 엄청난 층고와 천장을 통한 채광 덕분에 실내지만 놀라운 개방감을 자랑한다.

특히 2층 회랑은 로댕을 비롯한 다양한 대가들의 조각품이 전시되어 있는데, 더 레스토랑에서 밥을 먹고 천천히 2층을 산책하면 만족감은 배가된다.

2층 회랑에서 이렇게 아래층을 내려다 보든, 어디를 봐도 아름답다.

그러다 발견한 건물 모형. 이게 뭐지 했더니 곧 가 볼 건물인 오페라 가르니에 단면 모형이다.

팬텀이 누비고 다니던 지하 공간까지 잘 보인다.

오... 그림만 봐도 상승하는 기대감. 하지만 몰랐다. 그림보다 실물이 훨씬 더 멋질 줄은.

여러분 무슨 일이 있어도 오페라 가르니에 꼭 들어가 보셔야 합니다. 공연을 보든, 투어를 하든.

쿠르베가 그린 에트르타 해변의 코끼리바위.

그리고 개인적으로 참 좋아하는 도미에 Daumier의 돈키호테와 산초 판사 그림. 아마 이런 풍의 돈키호테 그림을 도미에는 한 300장 정도 그린 모양이다.

그리고 추억의 그림. 아마 20세기 말 언제쯤 '한국인이 좋아하는 세계 명작 회화'를 조사했다면 당당 탑10에 들었을 작품. 그 뒤로는 그림의 해석을 놓고도 참 많은 이야기를 들었던 기억이 있다. 이게 평온한 저녁 기도 장면이 아니고, 굶주림 끝에 죽은 어린 아이를 묻으려는 젊은 부부의 비통함을 그린 작품이다... 뭐 그런.

<만종> 바로 옆에 있는 이 그림, <이삭줍기> 역시 추수한 곡식은 저 뒤에 있는 지주들이 다 걷어가고, 정작 농민들은 밭에 떨어진 이삭을 주워야 먹고 살 수 있는 농촌 현실을 고발한 그림이라는 얘기, 그리고 세 여인의 두건 색깔이 청, 적, 백의 삼색기 색깔인 것이 우연이 아니라 혁명과 민중의 의식화를 부르짖는 그림이라는 주장까지.

아마도 바르비종파 안에서도 장 프랑수아 밀레가 두드러진 운동권이라 이런 이야기들이 나오는 것이겠지만, 아무튼 어린 시절 아버지에게 이끌려 가 본 덕수궁의 <밀레 전> 때 추억이 새록새록 돋아난다.

당대 화가들의 운동권성이 드러나는 그림 또 하나. 오노레 도미에의 <공화국>.

<아이들을 먹이고 가르치는 공화국 La République nourrit ses enfants et les instruit> 이라는 부제가 붙어 있다. 불온한 사상(?) 때문에 당시에는 전시되지 못했던 그림이라는. 물론 도미에는 돈키호테 그림을 안 그릴 때는 가난한 사람들의 실상을 고발하는 작품도 많이 눈에 띈다.

물론 프랑스의 19세기 후반에는 다들 인상파처럼 뭔가 뿌연 그림이나, 아니면 저런 운동권 그림들을 그렸다고 생각하기 쉽지만 절대 그런 것은 아니라는 것을 보여주는 화가들이 바로 옆에(오르세 미술관 전시공간 기준) 배치되어 있다.

일단 오르세가 자랑하는 두 개의 비너스.

너무나도 유명한 카바넬 Cabanel의 <비너스의 탄생>과,

윌리엄 아돌프 부게로(부그로?) William Adophe Bouguereau의 <비너스의 탄생>.

만약 세계의 수많은 화가들 가운데 여자를 가장 예쁘게 그리는 화가를 꼽으라면, 개인적으로 부게로와 존 윌리엄 워터하우스를 꼽겠다. 둘 다 예쁘다 못해 요기 妖氣 넘치는 그림들을 그리는 스타일. 아무튼 엄격한 다비드와 앵그르의 적통을 잇는 제자들도 19세기 프랑스 화단을 풍성하게 하고 있었다는 걸 확인할 수 있다.

부그로의 그림들은 때로 요염하다 못해 요기가 지나쳐 공포감을 주기도 하는데, 특히 대표적인 그림이 바로 <지옥을 방문한 단테와 베르길리우스>다. 그림의 위치와 조명의 위치가 좀 요상해서, 중요한 부분이 안 보이는데,

각도를 바꾸면 지옥의 악마들이 죄인들을 괴롭히는 장면을 공포에 질려 바라보고 있는 단테(우)와 베르길리우스의 모습이 보인다. 그런데 죄인의 목에서 피를 빠는 흡혈귀의 모습이 너무나 생생하다. 이런 것이 부그로의 세계.

이렇게 오늘도 오르세 1층의 한 방에서는 인상파와 인상파 이후 화가들의 물결 속에서 신고전주의의 후예들이 외롭게 방을 지키고 있다. 오른쪽은 줄스 조세프 르페부르의 <진리 La Verite>.

우리가 방문한 날, 마침 1층에서 고흐 특별전이 열리고 있었는데, 줄이 줄이 세상에...

사람 많은 것은 워낙 꺼리는 편이라 아유 뭐 그렇게까지 보고 싶지는 않아요, 하고 돌아섰다.

그러고나니 눈에 확 들어온 것. 이번에 오르세를 오길 잘 했다고 느낀 가장 큰 이유가 바로 나비파의 발견이었다.

피에르 보나르의 <정원의 여인들 Femmes au Jardin>. 보나르는 알고 있었지만, 늘 그냥 목욕탕에 서 있는 여자들(이라고 생각했는데 그게 다 자기 아내라고)만 그리는 화가라고 생각했는데, 이번에 그의 다른 면모를 많이 봤다.

나비파(Nabis)는 인상파 바로 다음 세대의 젊은 화가들이 만든 방파 아니 유파로, '나비'는 히브리어로 예언자를 뜻한다고 한다. 이들은 마네나 세잔 같은 인상파 선배들에게서는 큰 감흥을 얻지 못한 듯, 고갱의 후계자를 자처하고 나섰다.

나비라는 이름은 '우리는 현재가 아닌 미래의 그림을 그린다. 당대에 인정받지 못해도, 미래에는 우리의 그림을 알아보는 사람들이 많을 것이다'라는, 젊은 놈들 특유의 오만함이 풍겨나오는 작명이다.

멋지지 않은가? 그래! 우리 그런거 좋아해!

인상파 중 상당수가 그렇지만 특히 나비파는 당대 일본으로부터 수입된 우키요에로부터 큰 영향을 받은 것으로 유명하다. 보나르의 이 그림, <로브입은 여자 Le Peignoir>도 그렇다. 로브가 기모노로 보일 정도.

나비라는 말을 처음 쓴 것은 1889년, 그 일파인 폴 세루지에 Paul Serusier였는데, 사실 이들이 모여 활동한 기간은 총 12년 정도에 불과했고, 그 이후에는 제각각 흩어져서 자기 갈 길을 찾았다고 한다. 원래 잘난 놈들은 오래 몰려다니지 못하는 법. 여러 모로 멋지다. ㅎ

아무튼 주요 활동 멤버로는 보나르와 세루지에 외에 모리스 드니, 에두아르드 뷜라르, 펠릭스 발로통, 조르주 라콩브, 앙리 가브리엘 이벨스 등이 꼽힌다. 어쨌든 인상파가 실제로 눈에 보이는 형상을 어떻게 해석하느냐에 주력했다면, 이들은 딱히 눈 앞에 있는 실체에 크게 얽매이지 않았던 듯 하다. '그림은 스튜디오에서 그리는 거지', 뭐 약간 이런 느낌.

가장 주목했던 것은 색채. 그리고 내 마음 속의 그림.

모리스 드니의 <숲속의 뮤즈들 Les Muses, Dans le Parc>. 멋지지 않음?

펠릭스 발로통 Felix Valloton, <장밋빛의 목욕하는 여인 Baigneuse rose>.

요즘 그린 그림이라 해도 놀랍지 않을 이 동시대감이란...

에두아르드 뷔야르 Edouard Vuillard, <줄무늬 가운을 입은 여인 La Robe rayee>.

그리고 보나르의 <물의 유희 Jeux d'eau>. 비슷한 그림들이 많은데, 이 작품은 제목만 봐도 뭔가 라벨의 곡에서 영감을 받은 것인 아닐까 하는 생각이 든다.

나비파로 왕성하게 활동하던 시절 이후의 보나르는 이런 식으로, 목욕하는 여자들을 엄청나게 많이 그렸다(위에 말한 대로 거의 다 그의 아내...). 물론 벽지나 디테일에서 볼 수 있는 화사하면서도 온화한 색감이 역시 강력한 특징이다.

사실 뭐든 알고 나면 보인다. 여기서 나비파를 영접하고 나니 그 뒤로는 어디 가서 보나르, 발로통, 뷔야르가 눈에 띈다. 참 감사한 일이다.

그리고 오르세에는 그 시절 파리에 유학 온 온 세상 출신(이라고 해봐야 유럽 각국) 화가들의 작품들만을 따로 전시하고 있는 공간도 있다.

유학생 차별(?)인가 싶기도 하지만, 사실 이 부분은 당시 파리의 위상을 느끼게 하는 대목이다. 당시의 러시아나 포르투갈은 유럽의 변방 취급을 받았고, 독일이나 스페인만 해도 '문화의 중심'과는 엄청난 거리감을 느꼈던 것 같다. 19세기 이전의 화가들이 대부분 베네치아로 유학을 가듯 19세기 이후 문화의 패권, 특히 미술의 패권은 확실하게 파리의 차지가 된 것이다.

벨기에 출신 레온 프레데릭의 <가시숲속의 아이 Enfant dans les ronces>.

미국 출신 알렉산더 해리슨의 그림 <고독 La Solitude>에서는 묘하게 아르놀트 뵐클린의 <죽음의 섬>의 느낌이 난다.

그리고 나비파로 다시 돌아와, 나비파 작품들로 꾸며진 거실.

돈만 많으면 이렇게 해놓고 사는건데 말이죠.

신나게 구경하다 고개를 들어 바라보면 문득 시계도 참 예쁜 오르세.

이번에 가면 언제 다시 볼지 모르겠구나. 그때까지 안녕.

그러고서 시내를 걸어 다니는데, 어디서 많이 보던 간판이.

이건... 무슨 현상이라고 말해야 할까.

응? 오늘도 고기먹는 날?

고기가 제일 싼 파리라서 ㅎㅎㅎ 그래도, 별 양념 안 해도 맛은 최고.

본래 스테이크는 프랑스 사람들의 음식이 아니고, 프랑스 식당들이 요리를 잘 해서 스테이크가 맛있는게 아님. 그냥 고기가 맛있음.

얼른 먹고 구경가자.

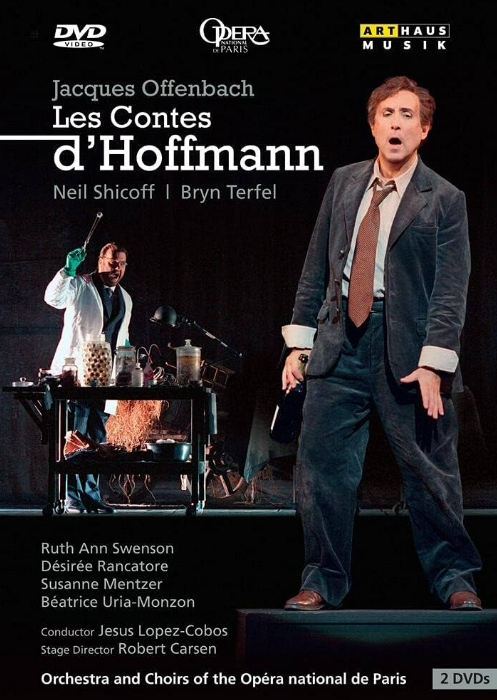

바스티유 오페라 도착. 오펜바크의 <호프만의 이야기 Les Contes D'Hoffmann>.

줄거리만으로도 재미있는 오페라 중 하나. 특히 프랑스어 오페라를 대표한달 수 있는 작품이라 진작에 예매를 해 두었다. 오페라 가르니에는 대표적인 오페라 극장이지만 이미 오페라 공연장으로서의 기능은 잃었고, 파리를 대표하는 오페라 공연장은 이 바스티유 오페라다.

근데 사실 들어가 보면 너무나 실용적이고 깔끔하게만 지어진 건물.

이게 충무아트홀인지, 오페라 바스티유인지 사진만 보고는 구별이 힘들 수도.

억지로 뭔가 있어보이는 구도를 찾았다. 아무튼 대 파리를 대표하는 오페라 극장으로서 기대했던 미감은 전혀 아님.

드디어 공연 시작, 그런데....

1막 끝나고 퇴장.

물론 공연의 수준이 낮은 것도 아니고, 테너가 목이 좀 덜 트인 것도 큰 문제 아니었는데, 공연의 세팅이 집에 있는 dvd와 완벽하게 똑같은 거다.

제수스 로페스-코보스 지휘, 닐 쉬코프 주연의 이 DVD는 2002년 제작인데(공연장도 오페라 바스티유, 오케스트라와 합창단도 물론 같다), 그러니까 오페라 바스티유는 로버트 카슨의 2002년 프로덕션을 22년 동안 안 바꾸고 쓰고 있었던 거다.

오페라는 늘 같은 오페라지만, 매번 새로운 무대 해석을 볼 때마다 아 여기선 이렇게 했구나 하는 것들을 보는 재미가 매우 쏠쏠한데(그래서 빌리 데커를 좋아한다), 이건 좀 너무한 것 아닌가... 하는 생각.

물론 가수도 다르고, 지휘자도 한국인이지만, 집에서 늘 보던 똑같은 화면을 여기까지 와서 또 보려고 한 건 아니었는데.

이런 생각을 하니 갑자기 피로가 몰려왔다.

여행도 이제 중간을 지났으니 피곤해질 때도 됐다 싶었고, 그 핑계로 그냥 일찍 자리를 떴다.

극장 밖으로 나오면 과거 감옥이 있던 자리의 바스티유 광장에 7월 기념탑이 조명을 받으며 서 있다.

프랑스 대혁명의 시작을 알린 사건이 1798년 7월의 바스티유 습격이라 '7월 기념탑'이라는 이름만 들으면 그 7월로 생각하기 쉽지만 사실 이 탑은 1830년의 7월혁명을 기념하는 탑. 물론 이 혁명 역시 미완의 혁명인 셈이고, 결국 대혁명 50주년인 1848년의 2월 혁명을 마치고서야 비로소 명실상부한 국민의 권력이 프랑스의 주권을 차지하게 된다.

소수의 희생으로 한번에 완성되는 혁명이란 존재하지 않는다. 과연 역사란.... 이라는 생각을 하기엔 너무 피곤했고, 숙소로 돌아오자마자 바로 잠자리로.

'여행을 하다가 > 파리 2023' 카테고리의 다른 글

| [2023 파리 10] 퐁피두 센터 4층은 샤갈의 영토 (0) | 2024.04.06 |

|---|---|

| [2023 파리 09] 퐁피두 루프탑에서도 밥을 먹고 (0) | 2024.04.05 |

| [2023 파리 07] 오르세에서 밥먹을 땐 2층 (1) | 2024.03.29 |

| [2023 파리 06] 오랑주리, 수련만 보고 가지마 (0) | 2024.03.23 |

| [2023 파리 05] 베르사이유, 에펠탑에서 비가 갠 날 (1) | 2024.03.23 |