728x90

1. PTA , 그러니까 폴 토머스 앤더슨 감독의 영화들 중 <리노의 도박사>, <부기 나이트>, <팬텀 스레드>, <펀치드렁크 러브>는 좋아하는 영화들이지만 <마스터>, <매그놀리아>는 고만고만하고 <데어 윌 비 블러드>는... 전혀 취향이 아니다. 일각에서 얘기하는 것처럼 '불세출의 천재 감독'이란 평가에는 동의하지 않는다.

특히 조니 그린우드의 음악은 비호를 넘어 극혐에 가깝다(물론 라디오헤드의 우울증 유발형 음악도 좋아하지 않는다). 대체 뭐가 좋은지 모르겠다. 이번 <원 배틀 애프터 어나더>에서도 유일한 약점이 음악이라고 생각한다. 펼쳐지는 장면들과 지금 이 음악이 어울리나? 아무튼 내 취향엔 맞지 않았다.

2. 그럼에도 불구하고 <원 배틀...>은 진심 재미있었다. 미국이라는 나라의 위선에 맞선(?) 가상의 테러 조직과 세월의 흐름, 백인우월주의 비밀 서클 같은 주제들이 종횡무진 대륙을 질주하며 벌어지는 요란한 액션 코미디. PTA가 어쩌다 이런 영화를 만들 생각을 했는지 기특하기 짝이 없다.

3. 요즘 미국에서 벌어지는 여러가지 말도 안되는 짓거리와 영화 속 '크리스마스 모험가 클럽'이 하는 짓들을 보면 이 영화는 트럼프의 나라가 되어 버린 미국에 대한 강렬한 비판인데, PTA는 그걸로 그치지 않고 그 반대편도 날카롭게 후벼 판다.

4. 겉멋들린 운동권 엄마는 결국 모든 걸 배신해버리고, 그 바람에 애당초 혁명의식이란게 있었는지도 의심스러운 밥(디카프리오다)은 하루 아침에 도망다니는 신세가 되는데, 그 16년이란 긴 시간 동안 어떻게 어린 딸을 부양하면서 잡히지도 않고 버틸수 있었는지 이해가 안 갈 정도로 무능하기 짝이 없다.

니들도 잘한게 없다는, 미국 진보진영에 대한 실망이 그대로 담긴 듯한 느낌이다. 너희가 쓸데없는 PC와 현실을 무시한 이상주의에만 매달려 민생을 돌보지 않는 바람에 정권이 트럼프한테 넘어간 게 아니냐는 분노가 느껴진다.

(이 대목에서 '우리가 젊었을 때는 목숨을 걸고'를 외우고 다니는 586 꼰대들에 대해 실망한 한국 관객들의 호응도 눈부시다. 세상이 어쩌다 이 지경이 되었나.)

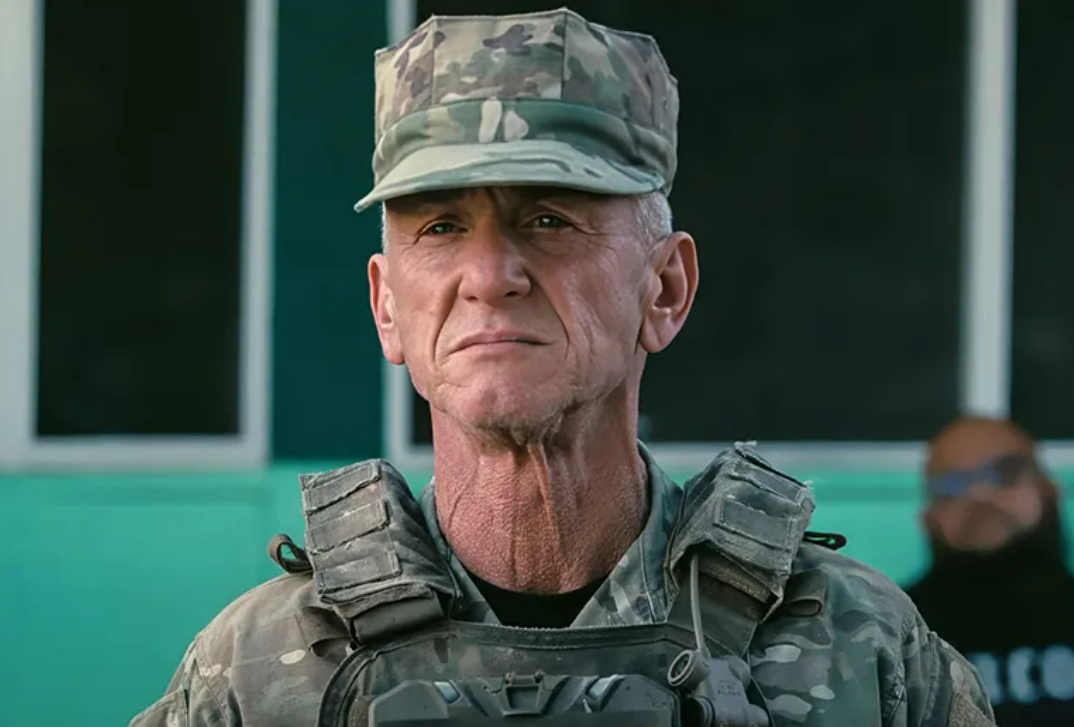

5. 디카프리오를 비롯해 천하의 악당 역을 맡은 션 펜, 카라테 센세 역의 베니시오 델 토로의 활약이 눈부신데, 이 세 아저씨(셋 중 하나는 확실히 내년에 오스카 트로피를 쥐지 않을까. 특히 주연일지 조연일지 모르겠으나 션 펜)의 활약을 보고 있으면 이 영화를 타란티노 아닌 PTA가 만들었다는 것이 의아해진다.

6. 물론 PTA에게 이런 장르가 익숙지 않아 그런지, 아니면 '어차피 이 영화는 코미디'라는 생각에서인지 뒷부분으로 가면 도대체 말이 안 되는 상황이 이어진다. 특히 영화를 본 모든 사람들이 감탄해마지 않는 마지막 시퀀스의 자동차 추격전 장면에서 대체 마지막에 세 대의 자동차가 어떻게 그 차가 그 차인줄 알고 쫓고 쫓길수 있는지에 대한 설명 같은 건 전혀 없다. (그냥 달리다 보면 그 차가 그 차고, '본능적으로' 그 차가 자기를 죽이러 쫓아오는 차인 걸 눈치챈다는 식이다.) 하지만 보고 즐기는 데에는 아무 문제 없으니 걱정은 금물. 특히 망원렌즈 활용을 극대화한 촬영은 박수받을만 하다.

7. 영화 속 프렌치75는 1970년대 언론재 벌 허스트가의 손녀 패트리샤 허스트를 납치한 사건으로 주목받았던 SLA 같은 무정부주의 조직에서 모티브를 가져온게 아닐까 싶다. 60년대의 대책없는 낭만이 남아있던 시절이라면 모를까.. 2010년쯤의 미국에서 이런 조직은 존재했을리가 없어 보이긴 한다.

SLA는 Symbionese Liberation Army의 약자로, 이들은 반 자본, 반 인종차별, 반 제국주의를 주장하는 극좌 조직이었다. 사상적으로 치밀하지는 않았고 막시즘과 모택동의 사상에 안토니오 그람시의 진지전이나 호치민의 게릴라 전에 대한 생각들을 조합한 것이 이들의 기반이었다.

1974년 당시 SLA 는 패트리샤 허스트를 납치했다. 처음에는 유괴 사건이었고 이들은 허스트의 몸값으로 빈민들에게 식량을 지급하라는 등의 요구조건을 내새웠지만, 사라졌던 허스트가 SLA의 테러 활동에 동참하고 있는 모습이 감시 카메라에 찍히며 세상이 발칵 뒤집혔다. 테러 조직에게 납치당했던 재벌가 상속녀가 그 테러 집단의 한패가 되어 있다니.

그들과 함께 생활하던 허스트는 그들의 반복되는 주장에 어느새 '세뇌되었고', 그들의 일원이 된 것이다. 허스트는 피해자에서 어느새 지명수배 명단에 함께 오르는 신세가 되었다.

결국 조직은 체포되어 와해되었고, 허스트도 당연히 같이 처벌을 받았지만 1982년 허스트는 자신을 변호하는 내용의 책(그러니까 자발적 참여가 아니고 억압적 세뇌에 의해 스톡홀름 증후군을 보인 것이다... 운운)을 써서 사면에 성공했다. 정말로 그녀가 자발적으로 동참했는지, 아니면 새로운 심리적 이론의 근거를 마련한 것인지는 그녀 본인만 알 듯.

8. 어쨌든 PTA 답지 않은 결말까지도 한국 관객 취향에도 딱 맞을듯한 작품. 개인적 기준으론 상반기의 <씨너스>와 올해의 영화를 다툰다. 얼른들 보시도록.

P.S. 성수동 메가박스가 문닫기 직전에 관람. 이런 식으로 극장이라는 존재가 삶의 주변에서 아예 사라져버릴까 두렵기만 하다.

'뭘 좀 하다가 > 영화를 보다가' 카테고리의 다른 글

| 올 오브 어스 스트레인저스, 외로움이란 무엇인가 (0) | 2025.12.22 |

|---|---|

| 세계의 주인, 주인이의 세계. (0) | 2025.12.22 |

| 21세기 첫 25년의 영화 25편 (2) (1) | 2025.12.21 |

| 21세기 첫 25년의 영화 25편 (1) (1) | 2025.12.21 |

| 국보, '가부키'라는 남자들만의 이야기 (1) | 2025.12.07 |